点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

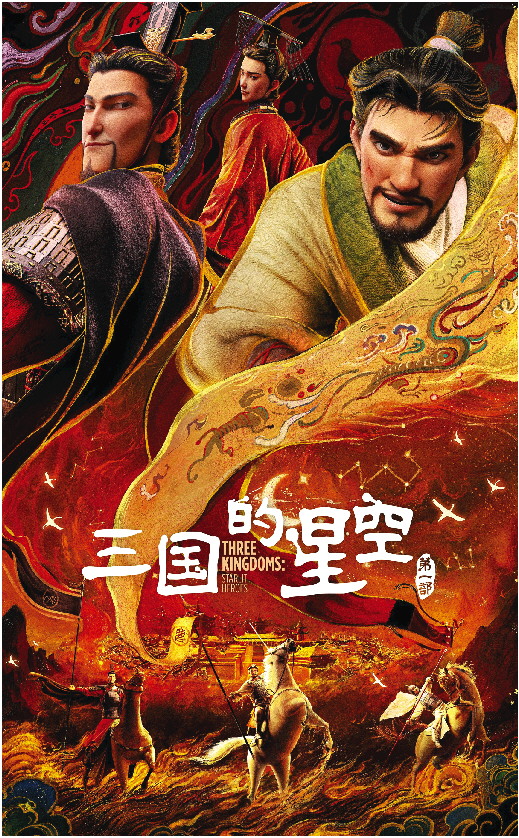

由易中天担任编剧兼监制的动画电影《三国的星空》于国庆档上映,影片对曹操形象的重新塑造,以及对历史细节的精雕细琢,为重读“三国”提供了新视角,虽有不足,却为观众开启了重新审视历史人物与文化的新窗口。

诗意星空难掩叙事之殇

□顾芳佳

《三国的星空》以动画电影的形式和诗意化的叙事,生动再现了三国时期的战乱纷争。从创作初心来看,易中天作为编剧试图通过影片打破对于曹操“奸雄”标签的刻板认知,这固然是诚意之举。然而在叙事逻辑、人物塑造和历史真实的处理上,其理念传递与呈现效果形成巨大割裂,从而使影片饱受争议。

影片的一些情节缺乏逻辑,经不起推敲。影片开始,为凸显曹操机智聪明的性格特征,编剧有意设计了幼时曹操与袁绍偷香炉的故事情节,这里既体现了曹操顽皮的特质,又很好地暗示了他杀伐果断的性格。由于情节删减,影片紧接着来到曹操讨伐董卓,在史书中,曹操并非直接与董卓军队交战,而影片却展现曹操带领极少数兵马,明知胜算微弱,单凭一腔热血败兴而归。此时,曹操虽是青年,但并非愣头青,此处情节设置既脱离现实,又折损其形象。

人物形象的扁平化更是引来诟病。电影时长导致删除许多情节,仅保留正面形象的处理亦让角色极度失真。影片中只呈现了曹操与小狗“麦子”玩闹、耕种麦田、把酒言欢、迎天子至许县,严厉打击豪强与知人善用等正面形象,而一笔带过负面形象的呈现,未能展现其成长的人物弧光,也难以让观众获得情感共鸣。例如,从董承口中得知曹操擅杀诸侯大臣,为何诛杀,影片并不做解释。这与影片一直塑造的忠于汉室的曹操正面形象显然相悖。另外,董承明知曹操暴虐擅杀,依然挑衅曹操,这不仅荒唐可笑,也毫无行为逻辑。影片将衣带诏事件的结局简化为曹操与汉献帝的误会化解,冰释前嫌,这就过于儿戏了。

影片刻意删除了曹操误杀吕伯奢一家、屠戮徐州、杀怀有身孕的董夫人等情节,剥离了曹操漠视生命、功利算计的性格底色,自然未构建起一个真实鲜活的枭雄。另外,汉献帝的塑造亦过于理想化。影片中,刘协非但不怪罪曹操杀其舅,反而在前线为其助阵,汉献帝的形象至此沦为轻易妥协的空洞符号。在影片中,袁绍一直是曹操的陪衬。幼时偷香炉、长大后对曹操救他耿耿于怀、强迫许攸穿方领等情节,深化了观众对袁绍刚愎自用和心高气傲的刻板印象。他仅仅起到凸显曹操宽厚仁义的功能化作用,其统领四州的功绩和能力,却只通过袁绍请曹操吃饭一笔带过,这不仅弱化了袁绍的霸主形象,甚至与编剧所希望表达的“星空”本意,即每个人都有他的英雄气概相背离。

易中天作为《三国的星空》的编剧,为影片天然覆上一层严谨性的滤镜,使得影片未上映便备受瞩目。他之前在节目中多次强调《三国演义》是文学作品,其人物塑造与正史存在巨大差异。《三国的星空》的呈现却与易中天倡导的观点自相矛盾,他极力抨击罗贯中对曹操“妖魔化”形象的塑造时,自身也陷入一种非黑即白的叙事窠臼。将曹操塑造为平滑的纯正面人物,让本该充满血肉的人物再次单薄,也让这份去文学化的初心沦为个人的单向度叙事。

(作者为山东师范大学新闻与传媒学院硕士研究生)

星空之下,重读曹操

□倪培源

在动画电影《三国的星空》中,曹操俯身拾起阵亡将士的身份牌,这个细节或许不见于史册,却让一个被符号化近两千年的历史人物离观众更近了。易中天对曹操形象的重塑,不仅是一次学术观点的表达,更凭借其对历史细节的考究以及独特的叙事视角,为历史人物的研究以及国漫历史题材的探索提供了新的思路。

影片最令人称道的,当数其对历史细节的精雕细琢。从曹操的头盔甲胄到袁绍宴席上的“羌煮貊炙”,每一处细节都力求还原汉代风貌,让历史“活”了起来。在袁绍宴请曹操的戏份中,桌上的貊炙、鱼脍、羌煮等菜肴,全部来自《齐民要术》的记载。影片更巧妙地将“脍炙人口”和“耳濡目染”等成语典故具象化地融入餐桌,成为无声的文化讲解。当观众看到那些严格按东汉冶炼工艺复原的兵器,那些参考国内多家博物馆藏品打造的甲胄,仿佛穿越时空,置身于那个风起云涌的时代。这种对历史细节的尊重,体现了创作者的诚意。

影片争议点在于对曹操形象的重塑。易中天在《品三国》中反复强调:“我们要把历史上的曹操和文学作品里的曹操分开。”易中天将曹操置于汉末群雄逐鹿的具体历史情境中,强调其务实精神与政治智慧。这种去道德化的解读,确实更接近现代史学精神,但若完全剥离道德维度,又可能丧失历史评价应有的温度。

那位曾经高呼“曹操是可爱的奸雄”的易中天,如今通过动画影像,让其有血有肉地站在了我们面前。当观众为片中曹操的小狗“麦子”的战死而落泪时,历史与现实突然拥有了跨越时空的情感共鸣。《三国的星空》确实存在许多争议,但它确实为我们打开了一扇重新认识“三国”的窗户。

(作者为山东师范大学新闻与传媒学院硕士研究生)

历史真实遮蔽艺术真情

□刘璇

动画电影《三国的星空》以其对历史真实性的执着追求,在众多同类型动画电影作品中脱颖而出。编剧易中天以考古究理的严谨态度,轻轻拂去三国人物身上附着的历史尘埃,试图还原出一个鲜活立体、肌理分明的三国。但是,这种史料考据上的极致精准,在一定程度上遮蔽了电影艺术的叙事节奏、视听表达等特性,也由此引发了学术内容如何与影视艺术有机融合的探讨。

影片对历史真实的虔诚姿态,从幕后纪录片中可见一斑。创作团队以《三国志》《后汉书》为蓝本,进行六轮实地采风,足迹遍及国内数十处博物馆与历史遗迹,特邀多名学者担任顾问。在场景呈现上,如建筑场景中汉代城垣宫阙的恢宏、街道布局的规整等,大到整体形制,小到柱体弧度、围栏纹样,均重现了汉代建筑的质朴,创作团队甚至制作汉代洛阳地图,让观众直观感受到当时的都城气象。生活细节方面,影片还原汉代礼仪规制,严格区分男性与女性的迎宾手势,以及饮食场景中,一道菜配一种酒,生鱼片与冻饮搭配的冻饮配脍吃法,甚至演员手中的耳杯,也是依照马王堆出土文物复原而成,细微之处尽显匠心。在服饰方面,影片依据人物性格与汉代服饰风格,为角色量身打造服装,如袁绍身着华丽丝绸,彰显其矜贵气质,曹操的衣物则选用粗糙质感的面料,暗合其务实俭朴的性格特质,这些精心设计的服饰细节与人物形象相得益彰,让角色更加立体鲜活。此外,在军事细节的呈现上,从行军路线的规划到战场壕沟的挖掘,从营帐的排列位置到作战时的圆阵等阵法,都经过严密考证。

这种近乎苛刻的考据,使得影片在历史细节的呈现上达到了前所未有的精准度。然而,当成千上万个考据细节如繁星般密布在影像的夜空时,它们虽各自闪耀着真实的光芒,却在整体上构筑起了一道美学屏障。

电影是一门艺术,依赖于叙事节奏、视听语言和人物弧光营造共情,当这些艺术特质被严苛的史料考证遮蔽时,影像的魅力便可能受到削弱。在追求历史的真实时,影片是冷静的、客观的,甚至带着一丝史学家的抽离,引导着观众思考历史,告诉观众历史的本来面目。但是这些经过周密考据的人物,常常被困在史料形筑的框架内,难以迸发出足以穿透银幕、直抵人心的生命力量。影片在描绘曹操吟诵《短歌行》的经典场景时,曹操所吟“譬如朝露,去日苦多”的悲慨,本可通过演员的神态、周遭的军帐、清冷的月光等视听语言来营造出人生苦短、壮志未酬的复杂心境。然而,影片却选择插入曹操的语言解释“那是感叹阵亡将士去世太早”。这一处理,将一场原本可以引发广泛共鸣、关于生命与时间的人生咏叹,收缩为了生硬的历史学注解,因而,影像的诗意和观众的想象空间,被学术性的确凿解释所填充。再如,片中频繁出现了诸多高度凝练的“原汁原味的台词”,对于全年龄段观众来说,这些语句需要调动额外的历史知识储备才能理解其背后之深意。

因此,影片制作上对“真”的极致追求,在无意中挤压了艺术创作和接受的空间,在某种程度上,影片成为一个文物图鉴。《三国的星空》试图还原一个真实的三国,却未能为观众留下足够的想象空间。

(作者为中国传媒大学艺术研究院硕士研究生)