点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

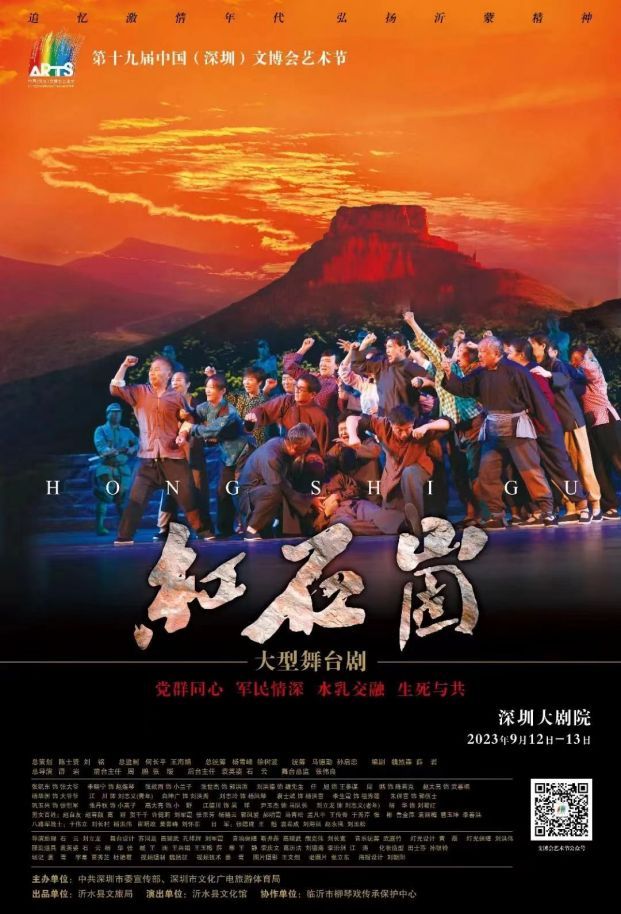

秋风轻拂,海浪放歌。在深圳这座现代化大都市,掀起了第十九届中国(深圳)文博会艺术节展演热潮。9月12日至13日,带有浓郁沂蒙特色的红色题材非虚构舞台剧《红石崮》登陆深圳大剧院,向特区观众展现了沂蒙精神的伟大与深厚。

一部红色精品舞台剧的诞生

为全面深刻地用艺术形式反映沂蒙红色文化,更加扎实深入地弘扬沂蒙精神,2022年3月至7月,在临沂市委、市政府的大力支持下,沂水县委、县政府将《红石崮》创作确定为文旅活县重要工作之一,组建专门的创作团队,进行顶层设计、全面协调、统筹资源,以打硬仗、打胜仗的姿态抓落实,构建了所有涉及单位和部门拧成“一股绳”的布局,政治文化“一体化”的工作格局。排演了被列为山东省“喜迎二十大,奋进新征程”全省优秀巡演剧目的红色题材非虚构舞台剧《红石崮》。

这部剧基于发生在沂蒙山区沂水县的六个真实红色故事创作而成,分《初心红日》《血染战报》《红旗飘飘》《赤心若克》《崮上红云》《生死相守》六个篇章,用一线穿珍珠的艺术手法,将“中共中央山东分局、八路军山东纵队和大众日报社”在王庄成立;云头峪村老百姓舍命护卫“大众日报”;农民刘洪秀和妻子杨凤琴坚守信念与山东省“第一面党旗”共存亡;中共夏蔚区委书记武善桐为掩护百姓和八路军伤员抱鬼子跳悬崖;中共中央山东分局妇女干部陈若克和刚出生二十天的女儿在沂水城英勇就义;八路军侦察员郭伍士受伤后被红嫂祖秀莲相救,郭伍士千里寻母,二人结下母子情缘生死相守等故事搬上了舞台。以真实存在的“红石崮”作为象征,用《大众日报》报道过的这六个故事的新闻作导引,艺术地展现了沂蒙人民的坚韧不拔、忠诚无畏,红色文化的崇高神圣、坚如磐石,中国革命的胜利成果万古长青、永恒不败这一重大主题。

从小县城演到大都市

《红石崮》从2022年7月开始上演,先后在沂水、临沂、济南等地演出60余场。山东省委党校、大众报业集团、山东师范大学、临沂市委党校、沂蒙干部学院及沂水县的党员干部、普通观众,将近6万人先后观看该剧,好评如潮。国内百余家网络媒体围绕该剧发表了新闻、通讯、评论文章,把深入传播红色文化,进一步弘扬沂蒙精神,推向了新高潮。

深圳市文化和旅游局高度关注该剧,第19届中国(深圳)文博会艺术节热情地向《红石崮》的演出单位沂水县文化馆发出了演出邀请,希望能在影响巨大的文博会艺术节上,在新时代深圳的艺术舞台上看到该剧,从而推动沂蒙精神与特区精神的紧密结合,鼓舞深圳人民更加奋发向上。这对沂蒙老区人民来说无疑是莫大的鼓舞与荣幸,因为中国(深圳)文博会艺术节是一项具有国际影响力的大型艺术节,每届持续2个月,能够得到邀请的文艺团队需为国内外有较大知名度,且有一部成熟且具较大影响力的剧目或一台精彩的文艺节目方能在艺术上展示。沂水县文化馆作为县级艺术团队能够得到邀请,是深圳文博会艺术节举办以来所少见的。

践行着沂蒙精神走向全国

《红石崮》场面宏大,涉及人物众多,共有演职员70余人。这些演员99%都为沂水本土演员和业余文艺爱好者,但是他们不忘初心、牢记使命,以极大的热情和坚定的信念,吃着煎饼、盒饭,参与这台充满创新意识和人文情怀,又感人至深、催人泪下的大型话剧的演出。

主演之一李升霞已近七十岁高龄,在去济南演出前因意外受伤造成右胳膊骨折,但她吊着胳膊忍着疼痛坚持到济南连续演出了两场。很多观众得知真实情况后,感动不已,赞叹这才是真正的人民艺术家。而李升霞却表示:“戏比天大啊!作为一名老文艺工作者,我不能因为受了点伤就耽误整部戏的演出。”

导演薛岩是著名的戏剧编剧、导演,他的许多作品都获得过国内大奖。作为本剧主创团队的核心人物,他为这个剧的成功付出了巨大心血和汗水。年过六旬的他,由于长期操劳,身体一直处于亚健康。但是为了该剧成功搬上舞台,他冒着酷暑坚持排练,为全体演职员树立了良好榜样,也激发了广大演员的干劲。

舞台总监张伟良不仅统揽全剧的各种事务,还扮演剧中一名八路军战士。在排练过程中,他每天7点左右即赶到现场,来不及吃早餐,就带着煎饼咸菜,什么时候有空了好歹吃一口。整个戏排练完成搬上舞台,他瘦了将近二十斤。本就瘦弱的他,看上去更瘦弱了。但他却说:“一个县级文化馆能排练一台大戏不容易,我作为文化馆负责人,必须身先士卒,以最大的努力完成这个剧,并使之成为精品力作。”

其实,在红石崮剧组,每个演员都付出了很多很多。不管个人家庭条件多么优越,在剧组,他们一样吃盒饭,一样加班熬夜。就连十岁的小演员张馨歆,也能和大哥哥大姐姐们一样不怕苦不怕累,令大家交口称赞。

为了节约经费,此次赴深圳演出,所有演职员乘坐的是普通列车,2000多公里的路程,27个小时的行程,从带队领导到演职员,从年过七旬的老人,到十来岁的孩子,没人喊苦,无人叫累。不仅如此,大家一路上除了吃盒饭就是吃煎饼,七十多人的队伍组成了一道吃煎饼风景,令许多旅客好奇地观看。而当他们得知这是一群从沂蒙山赴深圳演出红色题材非虚构舞台剧《红石崮》的演职员时,无不竖起大拇指,称赞沂蒙人就是朴实吃苦,沂蒙人创造的沂蒙精神不是白创的,他们正是践行着沂蒙精神走向全国的。

深圳专场演出受追捧

《红石崮》在深圳专场演出期间,受到了深圳观众的热情追捧。这其中既有老人,也有很多年轻人的身影。甚至有几位曾经职位很高的退休老领导,也悄悄来到剧场观看该剧。两场演出,现场观众全都鸦雀无声,没有人乱走动,没有人乱说话,连小学生也都静悄悄地观看。更让人感动的是,有位八九岁的孩子,在演出结束时,跑到舞台前面向谢幕的演员敬了个军礼。这个军礼无疑是一个孩子对该剧的最高评价,也是对该剧演职员的最大褒奖。

演出期间,不断有观众找导演、演员签名。一位00后的年轻人在与总编剧魏然森谈感受时说:“这个剧的演员没有明星,但是,他们的表演朴实无华,深刻到位,不比明星差。而且他们所传导的沂蒙精神,是我们年轻一代需要深入了解、理解、传承的。所以,我在看了这个剧之后,感觉他们比明星还要高大。”一位七十多岁的老人则说:“在看这部剧的过程中,我多次流泪,我觉得沂蒙人民真是了不起,每个演员身上都透着感人至深的红色文化气息。”有一位公司老总在看完该剧后,手捧鲜花跑上舞台,郑重地献给了剧中老将军的扮演者刘立龙,并怀着激动的心情与演职员合影留念。

成功的不只是一部戏

此次《红石崮》赴第九届中国(深圳)文博会艺术节演出,不仅完成了一部戏从沂蒙山走向全国的跨越,还带动了山东沂水(深圳)双招双引暨旅游推介会在深圳的成功举行。永州市军分区、深圳市烟草专卖局、深圳大学化工与环境工程学院、沂水驻深圳招才引智工作站、临沂市驻粤流动党委、临沂市人民政府驻广东联络处等单位的老领导或现任负责同志参加推介会。沂水县领导陈士贤、王海娟、张晓华等同志在推介会上现场推介了“沂水精品旅游线路”以及《沂水县2023年度过夜旅游团队奖励办法》《沂水县促进旅游民宿高质量发展十条措施》。此次活动现场签约多个项目,总投资43.3亿元。

《红石崮》演出期间,还在深圳大剧院展览厅举办了沂水文旅产品展、沂蒙非遗手造产品展、“沂水十品”展及蒙山沂水书画展。引来了络绎不绝的深圳市民前来参观。

实际上,《红石崮》的上演,早从去年开始已经显现出“成功的不只是一部戏”这样一种良好势头。该剧对于推动区域红色旅游发展,带动餐饮、交通、住宿等方面的收入增长,已经产生了巨大作用。同时,借助该剧所产生的热能辐射,通过培育一批新的红色沉浸式情景小剧,比如《红衣新娘》《红色货郎》《布衣司令》《初心》《热血》《赤诚》《坚守》《英雄》《奉献》等等,进入红色景区、红色旧址、红色纪念地进行实景演出,满足外来游客对本地红色文化演艺的需求,不仅盘活了资源、填补了沂水县露天演艺的空白,而且实现了演员业务的再造和人生价值的重塑,提升了红色景区、红色旧址、红色纪念地的经营业态水平,并成为新的卖点。促进了红色纪念品、民间手工艺品、非物质文化遗产从作品到产品到商品的快速转换,实现了寓教于乐、寓教于游、寓教于购的理想目标,为红色基因的创新性传承,提供了多业融合模式和重要经济支撑,为红色基因的创新性传承作出了积极贡献。(赵焕祥)